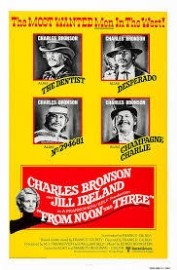

From Noon Till Three

1976年。監督フランク・D・ギルロイ。主演チャールズ・ブロンソン。音楽エルマー・バーンスタイン。

正午から3時まで、というのはすなわち二人の出会いから別れまでということで、二人というのはすなわちグラハムとアマンダのことで、この二人の刹那的な恋愛をコメディタッチで描いた異色の西部劇なのであった、という書き方をするとあまり期待できない感じがするけどそんなことはないと思うよ。

バック強盗団の一員であるグラハムは銀行襲撃前夜に襲撃失敗の夢を見たのであった。

あかんなあ、不吉やなあ、などと思っていると馬が骨折し、ますますあかんなあ、と思っているところの荒野に豪勢な邸宅を見つけて馬を売ってもらおうと訪問するのだった。

出てきた女性は馬なんかおらん、牛しかおらん、と要求を突っぱねるのだがあきらかに馬いるよね、って感じで、グラハムが調べてみるとやはり馬はいたのだがグラハムは仲間に馬はいなかったよーと報告し、じゃあ、って今は正午だから3時までには銀行を襲って戻ってくるからそれまでここで待たせてもらいなよ、ということになったのであった。

邸宅には外出中の使用人以外はアマンダという女性一人だけで、アマンダは2年前に夫を事故で亡くしていて、なんやかんやあって二人は関係をもつのであった。

でもその楽しい時間も3時までで、3時になったら仲間がグラハムを迎えにくるはずで、でも現れず、代わりにどこかのガキが町で銃撃戦があって強盗団が5時に絞首刑だよー、と報告にきたのであった。

わたしのことなど忘れて仲間を助けに行きなさい、などとアマンダに強要されて、えー、二人でイチャイチャしたーい、と戸惑うグラハムであったがもはやバック強盗団などどうでもよくなっているので救出に行くふりだけして途中でアマンダの亡き夫のスーツで正装してたことに気づき旅業者を脅して服を奪うのだった。

だが運の悪いことに旅業者は詐欺師で間違いでグラハムは逮捕されてしまう。他方、旅業者はグラハムと間違えられて射殺されてしまい、勘違いしたアマンダは卒倒するのだった。

強盗団の一味を招き入れ、なおかつやることやってた、ということでアマンダは町の人たちに、あほー、などと罵られるのだが二人の愛は本物だ、わたしは後悔などしていない、というアマンダの毅然とした態度が共感を呼び、さらには二人の純愛を本にしたいという作家が出てきてここから予測不能な展開を見せるのである。

アマンダは小説の中でのグラハムのルックスなどを少なからず盛って表現したおかげで、グラハムはえらくイケメンになっていて、さらには仲間を救出するために壮絶で男前な最期を迎えたことになっていて、小説だけでなくアマンダの脳内においても気づくとグラハムは美化されていて、190センチの長身イケメンになっていて、虚構のグラハムが現実のイケてないグラハムの存在を抹殺してしまうというようなダイナミックな展開となり、現実のイケてないグラハムは行き場を失ってしまうのだった。

どこに行ってもグラハムと認めてもらえないのである。自己を証明する手段がないのだ。

まったくもって先の読めない西部劇なのであった。筒井康隆のメタフィクション小説を読んだ後のような、というと大げさかもしれないが、見終わったあと、しばらく呆然となるよ。グラハムとアマンダの行く末に唖然となるよ。人生なんて所詮は正午から3時までの一時の午睡の夢だったのではないかと。そんな気になるのではないかと。

それじゃあ読者諸君、毎日は愉しいだけじゃない、哀しいだけじゃない。では失敬。